ボッテガヴェネタの昔のデザインって、今と何が違うのだろう。昔の方がよかったという声や、デザインが変わったタイミングが気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ボッテガ 昔のデザインと今の違いをはじめ、歴代のデザイナーによる変遷やブランドの歴史、そして代表的なイントレチャートの進化について詳しく解説します。また、流行遅れなのか、財布のデザインの変化や、タグの年代から読み取れる情報についても触れていきます。

初めてボッテガヴェネタを知った方にも、昔の魅力を再確認したい方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 昔と今のボッテガのデザインの違い

- 歴代デザイナーによるスタイルの変化

- イントレチャートの技法と進化

- タグの年代からわかるモデルの特徴

ボッテガ 昔のデザインと今のデザインの違い

新旧イントレチャートの違い

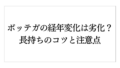

ボッテガヴェネタの象徴であるイントレチャートには、時代の変化に合わせてデザインや技法に違いが見られます。古いデザインでは、レザーを細く短冊状にカットし、職人が手作業で密に編み込むという、繊細かつ緻密な技術が特徴でした。これは、布用のミシンでは分厚い革を縫えなかった創業当初の事情から生まれた工夫でもあります。

一方、近年登場した新しいイントレチャートでは、レザーの幅を大胆に広げた「マキシイントレチャート」というスタイルが主流となっています。これは、2018年に就任したダニエル・リーが提案したもので、伝統を踏まえながらも、よりモダンで視認性の高いデザインへと進化させたものです。若い世代を意識した、アート性とファッション性を両立させるアプローチといえるでしょう。

ただし、新旧どちらにも一貫して言えるのは、ボッテガならではの職人技術と上質なレザーが活かされている点です。細かく編み込まれたクラシックなスタイルには落ち着いた品格があり、マキシイントレチャートには都会的なインパクトと新しさがあります。

デザインが変わったのはいつから?

ボッテガヴェネタのデザインが大きく変化したのは、2001年と2018年の2つのタイミングに注目すべきです。2001年には、経営難に陥っていた同ブランドがグッチグループ(現ケリング)に買収されたことで、新たな舵が切られました。このときクリエイティブ・ディレクターとして就任したトーマス・マイヤーが、ロゴを排除し、「イントレチャート」の美学を再定義しました。

この変革により、ボッテガは本来のクラフツマンシップに立ち返り、「静かなるラグジュアリー」の象徴として再評価されるようになります。しかし、もう一つの大きな転換点が2018年です。この年に若きイギリス人デザイナー、ダニエル・リーが就任し、イントレチャートを大胆にリデザイン。編み込みの幅を広げたマキシサイズのパターンや、鮮やかなグリーンをブランドカラーに取り入れるなど、斬新なスタイルを打ち出しました。

このように、デザインの変化はただの見た目の違いだけでなく、ブランドの方向性やターゲット層にも直結するものでした。伝統を守るという姿勢を貫きつつ、時代に応じたモダンな進化を遂げていることが、ボッテガヴェネタの強さでもあります。

ボッテガヴェネタの歴代デザイナー

| デザイナー名 | 在任期間 | 主な実績・特徴 |

|---|---|---|

| トーマス・マイヤー | 2001年〜2018年 | ・ロゴを排除し「静かなラグジュアリー」を確立 |

| ・イントレチャートを再定義 | ||

| ・ブランドの再興を実現 | ||

| ダニエル・リー | 2018年〜2021年 | ・マキシイントレチャートを導入 |

| ・若年層に人気のバッグを次々にヒット | ||

| ・ボッテガグリーンを確立 | ||

| マチュー・ブレイジー | 2021年〜現在 | ・革新と伝統のバランスを重視 |

| ・アート性の高い新コレクションを展開 | ||

| ・サーディンやクリッカーなどの人気バッグを発表 |

ボッテガヴェネタの歴代デザイナーは、ブランドの方向性やイメージを大きく左右してきました。2001年から2018年までの17年間、ブランドを率いてきたのはドイツ出身のトーマス・マイヤーです。エルメスなどで培った経験を活かし、過度な主張を避けた「ロゴレス」の美学を確立。イントレチャートを中心に据え、職人技と機能美を融合させたコレクションでブランドの復興を果たしました。

2018年には、当時32歳という若さでイギリス人のダニエル・リーが後任に選ばれました。リーは、より現代的で大胆なクリエーションを次々と発表。「カセット」「ポーチ」「ジョディ」などのヒットバッグを生み出し、ファッション業界に新風を吹き込みます。ストリート感覚を取り入れたそのスタイルは、若い世代を中心に支持を集めました。

その後2021年には、リーのもとでプレタポルテ部門を担当していたマチュー・ブレイジーがクリエイティブ・ディレクターに昇格。伝統と革新のバランスを取りながら、さらにアート性を高めたデザインを発信しています。

このように、歴代デザイナーそれぞれの個性が、ブランドの進化を後押ししてきました。単なる交代ではなく、各デザイナーが新たな魅力を注ぎ込むことで、ボッテガヴェネタは常に注目される存在であり続けているのです。

デザイナーが変わって何が変化したか

デザイナーの交代は、ボッテガヴェネタのアイテムやブランドイメージに大きな変化をもたらしました。特に注目すべきは、トーマス・マイヤーからダニエル・リーへの交代です。このタイミングで、製品の雰囲気、色使い、素材の表現などが大きく様変わりしました。

マイヤー時代のボッテガは、クラシックで静謐な印象が強く、余計な装飾を排除したデザインが中心でした。使うほどに馴染むような、しっとりとした質感と上品さが際立っていました。対してリーが就任してからは、より視覚的に大胆なデザインが打ち出されるようになります。たとえば、マキシイントレチャートのようにレザーの編み目を大きくすることで、デザインとしての主張を強くしたり、ヴィヴィッドなグリーンやゴールドチェーンなど、よりファッショナブルで存在感のある要素が増えました。

ブランドとして若い世代を新たに取り込むという点で成功を収めており、過去の重厚感を残しつつも、現代のトレンドに適応した進化といえるでしょう。

イントレチャートが象徴する伝統技法

イントレチャートは、ボッテガヴェネタを語る上で欠かせない伝統技法です。イタリア語で「編み込み」を意味するこの技術は、熟練の職人が手作業で革を丁寧に編み上げることで生まれます。もともとは、布用のミシンしか使えなかった創業当時、薄く加工されたレザーを強度とデザイン性の両立を図るために開発されたものでした。

この技法の最大の特徴は、縫い目を見せず、革そのものの質感を活かしながら、美しい格子模様を作り出す点にあります。工程は時間と手間がかかりますが、仕上がりはまるで一枚の布のような柔らかさと統一感があり、他のブランドには真似できない完成度を誇ります。

また、イントレチャートには機能面でもメリットがあります。編み込まれた構造によってバッグや財布に柔軟性と耐久性が生まれ、長く愛用できる製品になります。一方で、繊細なレザーを使用しているため、水分や強い摩擦には注意が必要です。

このように、イントレチャートは単なる装飾ではなく、ブランドの価値観や美学を象徴する存在です。それゆえに、どれだけデザインが進化しても、この技法を継承し続けることは、ボッテガヴェネタにとって最も重要な使命とも言えるでしょう。

ボッテガ 昔のデザインの魅力とは

歴史から見るボッテガの成り立ち

ボッテガヴェネタは1966年、イタリア北部のヴィチェンツァにて誕生しました。この街は建築美で知られるヴェネト州の中心にあり、古くから革職人が集う土地としても知られています。創業者のミケーレ・タッディとレンツォ・ゼンジアーロは、自身の職人技術を活かすため、小さな革工房を構えたのが始まりです。

ブランド名の「ボッテガ」はイタリア語で“工房”を意味し、「ヴェネタ」は地名に由来しています。この名が示す通り、ボッテガヴェネタは大量生産ではなく、職人によるハンドメイドにこだわったモノづくりを大切にしてきました。当時は布用のミシンしか使えなかったため、柔らかく薄いレザーを選び、耐久性を高めるために革を細く切って編み込む技法が生まれました。これが現在もブランドを象徴する“イントレチャート”の原型です。

1970年代には「When your own initials are enough(自分のイニシャルだけで十分)」というスローガンを掲げ、控えめながら品のある美学で高評価を得ました。そして2001年、経営難から脱却するためグッチグループ(現ケリング)に買収され、トーマス・マイヤーを新たなクリエイティブ・ディレクターとして迎え入れます。

その後、ブランドの再構築が進み、再び世界のラグジュアリーブランドとしての地位を築きました。このように、ボッテガヴェネタはクラフトマンシップとブランド哲学を守り続けながらも、時代に合わせて進化を遂げてきたのです。

流行遅れといわれる理由と誤解

ボッテガヴェネタが一部で「流行遅れ」と言われることがありますが、これは正確な評価とは言い切れません。むしろ、時代に流されずにブランドとしての軸を保ち続けている姿勢が、トレンド中心の視点では「古い」と誤解されがちなのです。

このような印象が生まれる一因には、ロゴを表に出さないというデザイン方針があります。多くのラグジュアリーブランドが大胆なロゴや装飾でアイデンティティを主張する中、ボッテガはあくまで素材と職人技によってブランドの存在を表現してきました。そのため、一見すると新しさがないように映る場合があるのです。

また、クラシックなイントレチャートや落ち着いたカラーパレットは、流行を追いかける層にとっては“目新しさに欠ける”と見なされることがあります。しかし、実際にはダニエル・リーやマチュー・ブレイジーによる現代的な解釈が取り入れられ、イントレチャートの幅や配色、シルエットには明らかな進化が見られます。

つまり、流行遅れというより「普遍性を貫いているブランド」であるという見方がより適切です。トレンドの変化に左右されず、長く使える本物の価値を求める人々に選ばれ続けているのがボッテガヴェネタなのです。

タグの年代から読み取るモデルの特徴

ボッテガヴェネタの製品に付けられているタグには、製造時期やモデルを見極めるためのヒントが隠されています。特に中古市場での購入や真贋の確認において、タグ情報は重要な判断材料となります。

まず、2000年代以前の製品には、比較的シンプルな長方形のタグが使われており、型番や素材番号、カラーコードなどが明確に記載されていました。この情報から、製品の仕様や発売時期をある程度特定することが可能です。また、この時期にはスイス製の高級ファスナー「riri」が使われていることも多く、ディテールを見れば見分けがつきやすいと言えます。

一方、2013年以降のモデルでは、タグの記載内容に変更が見られ、アルファベットと数字の組み合わせによる形式に移行しました。この新しいタグには、マイクロチップ(RFID)が埋め込まれているとも言われており、外見からでは読み取れない情報がデジタル管理されている可能性があります。ただし、このRFIDは個人での読み取りが難しく、現時点では真贋判断に使用できる保証があるわけではありません。

このように、タグの仕様を知ることで、モデルの年代や正規品かどうかをある程度判断する手がかりになります。特に複数の年代を比較する際には、タグのデザインや記載方式の違いを知っておくことが、正しい商品選びにつながるでしょう。

人気の財布にも変化がある?

ボッテガヴェネタの財布も、時代とともに少しずつ進化を遂げてきました。特に素材・構造・デザインの面での変化は、購入者のニーズやトレンドの変化に対応してきた結果といえるでしょう。

以前の財布には、細かく丁寧に編み込まれたクラシックなイントレチャートが多く使われ、落ち着いたカラートーンや大容量の長財布が主流でした。この時期は、シンプルかつ洗練された印象が強く、成熟した層から高い支持を集めていました。

しかし現在では、イントレチャートの幅を大きくした「マキシイントレチャート」を採用したモデルが登場し、視覚的なインパクトが強まっています。さらに、鮮やかなカラーリングやコンパクトなサイズ感を持つアイテムも増えており、若年層やミニマリスト志向のユーザーにマッチしています。

もちろん、伝統的なラインも引き続き人気があるため、バリエーションは非常に豊富です。ただし、素材の選択肢や収納力の設計に関しては、トレンドに応じた柔軟な対応が見られます。例えば、キャッシュレス時代に対応したカードホルダー型のスリム財布などもラインナップに加わっています。

こうした変化は、ボッテガが単にブランドの世界観を守るだけでなく、ユーザーのライフスタイルに寄り添う姿勢を持っている証拠でもあります。

ボッテガの革新は伝統の延長線上に

ボッテガヴェネタの魅力は、単なる革新ではなく「伝統に裏打ちされた革新」である点にあります。新しいデザインや技術を取り入れても、その根底には創業時から受け継がれるクラフツマンシップと美学が存在しています。

たとえば、イントレチャートの技術自体は創業当初から変わらない基本構造を保ちつつ、現代のデザイナーによってさまざまな形にアレンジされています。マキシイントレチャートや鮮やかなカラー展開はその好例であり、過去の価値観を否定するのではなく、むしろ進化させることで新しい表現に昇華させています。

また、ロゴを表に出さないという姿勢は今も健在であり、トレンドとは一線を画すブランド哲学を守っています。そこに、現代のファッション性や多様化するニーズを掛け合わせていくことで、過去と未来がつながるような商品作りがなされているのです。

このような一貫性のある進化は、時代の波に乗るための妥協ではなく、伝統を新しい形で表現する挑戦ともいえます。だからこそ、ボッテガヴェネタは年齢や国籍を問わず、多くの人から愛され続けているのです。

ボッテガ 昔のデザインから見る魅力と変化のまとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 昔のイントレチャートは細かく繊細な編み目が特徴

- 新デザインはマキシイントレチャートで視認性が高い

- 旧モデルは落ち着いたクラシックな印象を持つ

- 新モデルは若年層向けにモダンで大胆な配色が多い

- トーマス・マイヤーはロゴレス美学を再定義した立役者

- ダニエル・リーは革新的なデザインでブランドに新風を吹き込んだ

- マチュー・ブレイジーは伝統と現代性のバランスを取るデザイナー

- デザインの大きな転換点は2001年と2018年の2度

- 昔のボッテガはブランドロゴを極力排した上品な仕上がりだった

- タグの仕様から製造年代がある程度見分けられる

- 旧タグには型番や素材番号が明記されていた

- 財布にもデザインの変化があり、より実用的で多様になった

- 流行遅れと言われる理由は普遍性重視のスタンスにある

- 昔のデザインは今も職人技と高品質素材で評価されている

- 革新は伝統の延長であり、根本の価値観は変わっていない